重庆市铜梁区巴川街道六顺花园小区门口卓信宝配资,有一个4、5平方米的包子铺。每天一早,69岁的陈淑梅都会端出一笼又一笼热腾腾的包子,笑眯眯地递到每个早起的人手中。

当地人几乎都吃过她亲手做的包子,大家都叫她“包子婆婆”。

靠着做包子,陈淑梅和老伴李其云替意外去世的儿子还清了67万元债务,并抚养两个孙子长大成人。

她把“诚信”二字包进一个个包子,也揉进了一座城市的记忆。

日前,“包子婆婆”获评2024年全国“诚信之星”,全国仅十人。

“包子婆婆”陈淑梅在包子店里忙碌。

为了一个诺言

“咱不提以前的事情了,啊。”面对来访的客人,陈淑梅搓着手,小心翼翼地说。虽然已过去了多年,但晚年丧子之痛,只要偶尔一想起,依然痛彻心扉。

那时,儿子李道生在重庆一家塑钢厂做销售,虽然辛苦,但一家人靠着各自的劳作,日子过得有盼头。2013年4月18日,这一切的幸福戛然而止。那天,31岁的儿子工作时不慎从水泥罐车顶跌落,当场没有了呼吸。

儿子的突然离去,让陈淑梅的世界陷入黑暗。但还没等伤痛平息,便有债主找上门——她这才知道,儿子生前因做生意欠下了67万元外债!

按照法律,父母无须为已亡子女的债务负责。但陈淑梅却不这么想。在巨大的悲恸中,她和老伴李其云商量,“做人要对得起良心。这笔债,儿子还不了,我们替他来还!”

她执拗地对着债主们鞠躬:“这些钱,是你们的血汗钱。你们放心。只要借条上有我儿子的签字,我都认。没借条我们相信的一样也认!我会尽快还你们的钱,绝不欠一分!”

这位母亲做出了一份艰难的承诺。

儿子的死亡赔偿金下来当天,陈淑梅用这30万元偿还了最大的一笔贷款。随后东拼西凑,拿出老两口打工几十年的积蓄,又还了20万。

还剩下17万元。这对当时已年近六旬,没有固定工作和收入,还要抚养两个年幼孙子的夫妻俩来说仍是一笔巨款。

卓信宝配资

卓信宝配资

“包子婆婆”陈淑梅。

卖包子还债

“还债”,成为了陈淑梅生活中一件最重要的事情。

2013年夏天,陈淑梅在邻居介绍下,到洗衣店当起了洗衣工。每天冷水搓洗衣服,手指关节肿胀变形,钻心的疼。可她不敢去医院,怕花钱,只能靠消炎药和止痛片强撑。

每月拿到工资,是陈淑梅最开心的时刻。

经好心人提醒,她开始卖包子,那是曾在食堂打工时学到的手艺——既能照顾年幼的孩子,又能挣钱。

去市场买蒸笼时,她有些不好意思地问店家,哪种蒸笼最便宜。老板看出了老人的窘迫,慷慨地送给了她三个。

在社区干部、小区物管和邻里的帮助下,陈淑梅在家附近支起了一个小小的早餐摊。

每天凌晨三点,她就起床开始和面、调馅、蒸包子……老居民区没有电梯,家住六楼,端着蒸笼每天来来回回要跑上好几趟,全身常常湿透。有时累得连眼睛都快睁不开,做包子的手依然停不下来。

她也不敢停下来。

两个小孙子给奶奶捶背,哪怕要踮着脚才能够着灶台,也争着帮她打下手。

夫妻俩将儿子借款的债主和日期列了清单,先借的先还,凑齐一个整数就赶紧还。银行工作人员都认识了陈淑梅——她经常抱着一堆零钱来换整钱,换了立即拿到债主家里。

陈淑梅做的包子,味道好价格还实惠,邻里都知道了这位年过半百的孃孃替儿子还债的事,有的会步行20分钟来买包子。

这个小小的摊位,一天能卖出七八百个包子,最多时上千个。

每卖出一个包子,她就向那个承诺靠近一步。

“别人家的包子都卖一元一个时,婆婆的包子依然卖5角钱一个。”邻居谢女士说。陈淑梅宁愿一个包子只赚一角、两角钱卓信宝配资,也不愿意涨价。直到近两年,在大家的劝说下,才把价格微调了一下。

她坚持购买有绿色认证的夹子肉,哪怕成本比普通肉贵。“大家都在帮我,我绝不能坑大家。”陈淑梅说。

她从不觉得自己做了多了不起的事情,她更在意的,是邻居喊她一声“包子婆婆”,顾客吃完包子后一句发自真心的“好吃”。

还完债后的泪水

陈云是李道生的发小,也是生意伙伴,生前李道生还差了他8万元的建材欠款。好友走得突然,他在为其惋惜时,并没想把这笔钱要回去。但陈淑梅执意要还,一次次地把现金送到他家,每次少则几千元,多则上万元。

“每次老人把钱交到我手上时,都觉得沉甸甸的,那是他们用生命来兑现的承诺。”陈云敬佩地说。每次陈淑梅从家里离开,他也都会把老人的手塞得满满的:油、米、各种保健品。“陈孃孃,家里有啥事您给我打电话就好!”

终于,在2018年,陈淑梅和老伴把17万元债务一分不差地还清了——那是他们卖出的一个个包子换来的。

最后一笔钱是2万元。对方不忍老人太辛苦,不愿意收。可陈淑梅不干,把钱装在信封里,放在对方的办公室里就跑掉了,“这钱你必须收,不然我睡觉都不安心!”

陈淑梅还记得,替儿子还清最后一笔欠款后,她兴奋地到菜市场,买了鱼和肉,做了一桌子丰盛的晚餐。

看着两个孙子开心地吃着晚饭,陈淑梅和老伴抱头大哭了一场。思念、煎熬、欣慰、如释重负、期盼,都在泪水中了。

包子继续传递暖意

“包子婆婆”完成了她的承诺,而她的包子铺,还继续传递着温暖:她把一个个热乎乎的包子,在重阳节送去敬老院,在寒冬送到环卫工人和民警手中,送到车站返乡农民工的行囊里,送到每年铜梁马拉松选手的手上。

十余年来,陈淑梅免费送出近5万个包子馒头,用最质朴的方式回报曾经帮助过她的人们。

送蒸笼的老板,帮着到处找门面的铜梁融媒体中心记者蒋明琴,为家里张罗着安装橱柜、衣柜的陈云……陈淑梅都一一记在心里。

“包子婆婆”的生活也悄然发生了改变:小区新安装了电梯,不用再爬楼梯上下。在当地政府和社区帮助下,她在小区一楼租下了一个20平方米左右的门面,厨房从家里搬到了固定的生产“车间”。

除了包子馒头,早餐摊的品种也越来越多:油条、豆浆、茶叶蛋、粥……她说,要让大家吃得营养均衡,有更多选择。

在这里,有人从小学吃到上大学,有的从学校吃到工作成家,早餐还是习惯了“包子婆婆”的一笼包子。

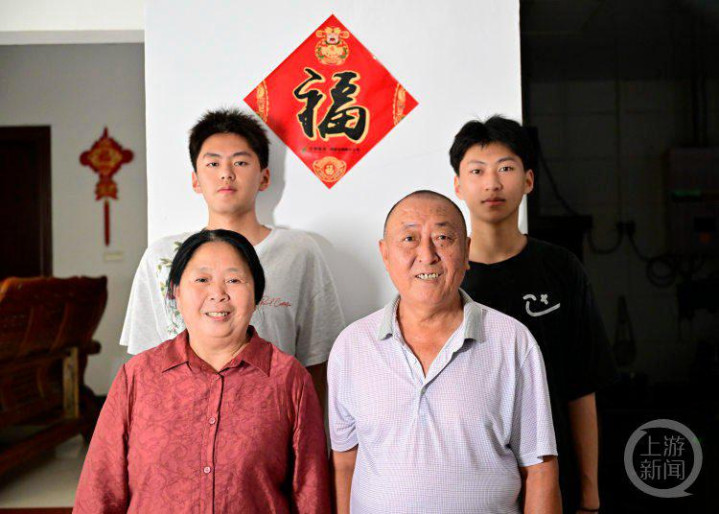

陈淑梅老两口和两个孙娃子。

如今,两个孙子都已长大。爷爷奶奶的辛勤和诚信,也影响着他俩。大孙子李勇兴刚参加完高考,准备先去当兵再读大学;小孙子李俊浩读高二,想着去找一份暑期工,挣钱补贴家用。两个孙子从小就懂事,学校发了牛奶、水果,都会带回家给爷爷奶奶先尝尝,零花钱攒起来给老人买围巾、简易按摩器。

“孙娃子个子高,长得帅,像他们爸爸……”陈淑梅笑盈盈地说——这是她唯一主动提起儿子的时刻。

她和老伴有个愿望:等孙娃子找到工作了,一家人能够出去旅游一圈,好好看看祖国的山山水水。

陈淑梅和李其云获得了不少荣誉

陈淑梅和李其云获得了不少荣誉:“中国好人”、全国“诚实守信”道德模范、“全国最美家庭”等。日前,陈淑梅又荣获2024年“诚信之星”荣誉称号,这是她第二次去北京领奖,特意买了一身酒红色的新衬衫。在北京的四天,她每天都惦记着家里的包子铺,跟老伴念叨着,“得早点回家营业,大家等着吃包子呢……”

“我没啥文化,也不会讲大道理。但我知道,做人不能赖账,不能说了不算。”她从不觉得自己做了多了不起的事情,她更在意的,是邻居喊她一声“包子婆婆”,顾客吃完包子后一句发自真心的“好吃”!

这次去北京领奖,包子婆婆特意买了一身酒红色的新衬衫。

她继续每天做着香喷喷的包子,用一颗诚信和感恩之心,过好每一天的日子,去温暖更多的人。

一双勤劳的手,不仅包出了生活的希望,也包出了这个时代最宝贵的信任。

上游新闻记者纪文伶摄影张锦旗视频编辑李贵兴美编刘玲部分视频由铜梁融媒体提供卓信宝配资

诚信双盈提示:文章来自网络,不代表本站观点。